在 2020 年 Apple 推出了 M1 處理器,將 Arm 正式帶入電腦市場(好啦其實 Windows on Arm 更早),到現在已經推出第四代的 M4 了。身為一個 Windows + (微)Linux 使用者我從來沒有用過 mac,自從 M1 上市後就看到各種測試讓我相當驚豔,也常常聽人說 Mac 多好用多方便,所以最近買了一台二手的 MacBook Air M3 來用看看。

什麼情況?

在真正開始聊 MacBook 前我想先說說我平常使用電腦的 3C 產品的情況和習慣,畢竟如果前提都不同那比較起來沒什麼意義。正如前言所述,我的電腦以往都是用 Windows 和 Linux 為主,我有一台 Win11 的主力桌電,和一台安裝 Kubuntu 的 Framework 13 筆電。

雖然我是 FW 工程師,但我在家寫程式幾乎只進行純軟開發,也就是 Rust、TypeScript、React 之類的。還有 KiCAD 和 FreeCAD 是為了開發鍵盤時的硬體時需要的。至少我好像常聽人說 mac 寫網頁很適合,我想也是。

我是一個比較偏好 Open source 方案的人,除非功能或體驗真的有明顯差異,不然我都會更傾向使用 Open source 而非商業軟體,主要是為了資料永續性,我覺得我的資料就是我的資料。

再來我不排斥使用 Terminal,甚至算是有點偏好。在 Kubuntu 上就不用說了,像是在 Win11 上我安裝軟體也都是用 Scoop 或 Winget(我太不喜歡 Chocolatey)。我知道 mac 預設的 shell 是 zsh,而且它也屬於 Unix,所以這部分我比較不擔心。

然後我應該姑且算是 Geek(至少在電腦硬體上),打從我國中開始我的所有桌電都是自己選零件自己組的(雖然總共也才 3 台左右),我現在的 NAS 也是自己組的 TrueNAS。所以照理說我應該很不適合 Apple 這種封閉的生態,但反正試試看才知道。

最後,我是一個很宅的人,幾乎不出門。雖然這樣聽來我應該買 mac mini,特別是 M4 版本的體積超小,規格和價格也比較好。但畢竟才第一次用 mac 還不知道它適不適合我,所以原本的桌電是會留著,買 MacBook 的話真的偶爾外出還是可以用。

機體

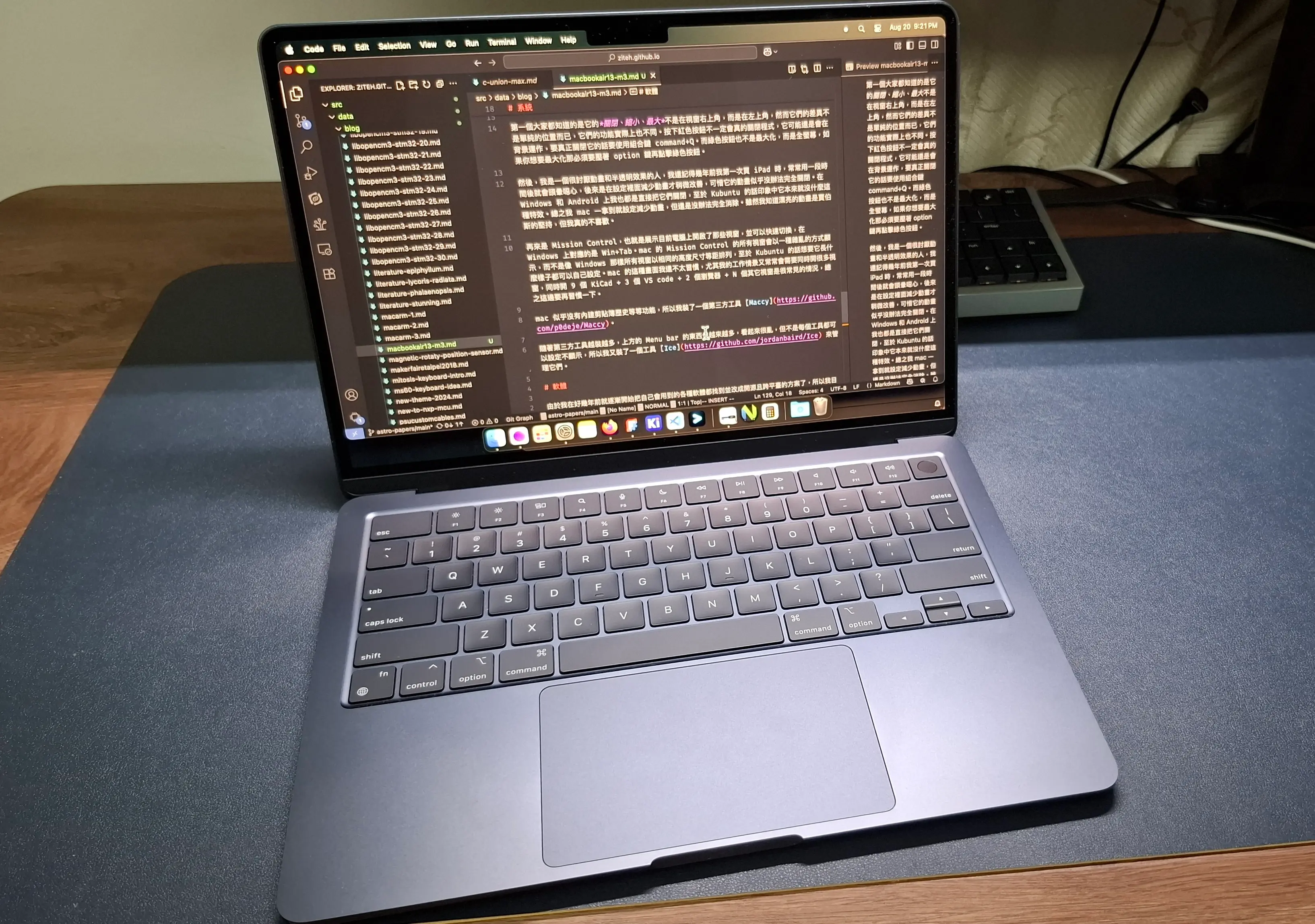

首先我買的是 MacBook Air 13” M3 (2024),24GB RAM,512GB SSD,午夜色,純英文鍵盤。

因為我會跑一些 Docker,所以當初找二手時是以 16+512 的 M3 為主,然後顏色想要最黑的午夜色,但是很多都是 8+512 或 16+256,而且幾乎都是注音鍵盤,所以當我看到這個是英文鍵盤且 RAM 還更大時很開心,而且它二手價格也不會比其他 16+512 的貴。

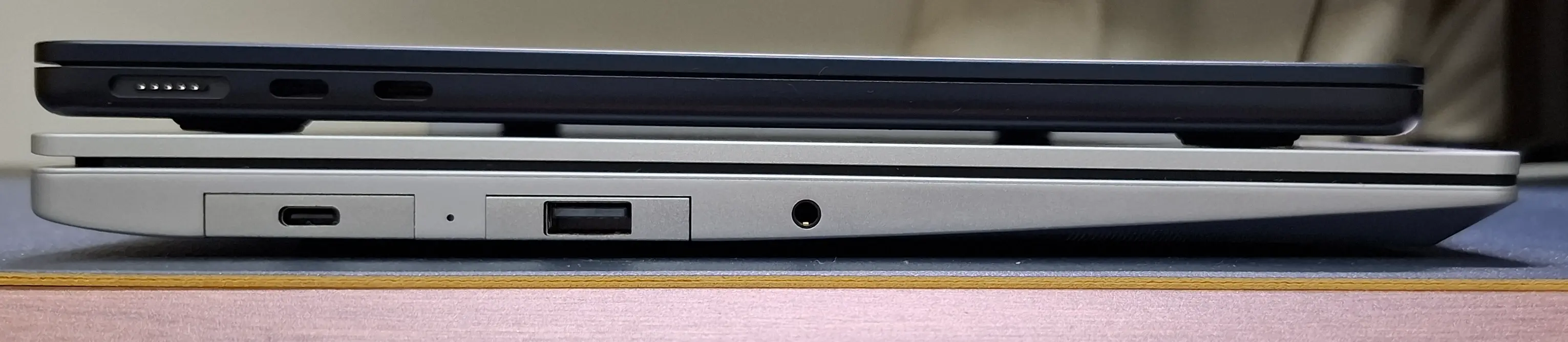

來和我原本的 Framework 13(銀色)比一下尺寸。

IO

來說說 MacBook 本身,它的 IO 非常少,只有兩個 USB Type-C(Thunderbolt/USB4)、一個 3.5mm 耳機孔、一個 MagSafe 3 磁吸充電。先不說只有 2 個 USB-C,它們還都和 MagSafe 都在左側,右側沒有任何可以充電的孔位,我對此有點意見,不過仔細想想很多 Windows 筆電也有這個問題,儘管它們的 IO 更多。

有 MagSafe 滿不錯的,雖然我目前大概用不太到。我人生的第一台筆電是 Surface Pro 4,它也有磁吸充電頭,當時這台筆電是我高二時為了參加技藝競賽買的,所以要帶去學校在工場和實習教室裡使用,大家走來走去東西又多,有磁吸充電頭真的很方便。不過實話說 Surface Pro 4 的磁吸頭做的不太好,用久會接觸不良,後來根本就很難充電。

雖然只有 2 個 USB-C,不過 2 個都是全功能的 TB/USB4 帶 DP Alt。至少我不用考慮哪一個口功能比較多,也不用擔心極限擴充能力,不過可能還是要買個 Hub/Dock 接螢幕,而且我的軌跡球沒藍牙,接收器也還是 Type-A。

3.5mm 耳機孔讓我有點意外,但我平常都還是用藍牙耳機(Sony WH-1000XM3)比較多。不過我看到規格上特別寫支援高阻抗耳機,它都這麼寫了,所以還是拿出我的平面振膜耳機 HIFIMAN HE400se 來用用看(雖然這隻的阻抗也沒真的高啦),結論是沒什麼特別的感覺:)

重量

1.24 kg 的重量確實感覺真的不太 Air,這點我看網路上也有其他人覺得太重了。

這可是一台被動散熱的筆電,而且不要說風扇了,它根本連鰭片、熱管、均熱板都沒有,所有的散熱都依靠一片薄薄的屏蔽罩,電池也不算特別大,但還是這麼重。

主要的重量應該還是因為它的機身是整塊鋁合金 CNC 切削出來的,和一般輕薄筆電使用的鋁鎂合金比會重很多,不過好處是結構強度很高,這個我感覺滿明顯的,拿起來的時候不會覺得它要垮了或發出噶噶聲。

螢幕

雖然我大學時有個朋友常常和我說 Apple 的螢幕多漂亮,但我第一眼看到這個螢幕時並沒有覺得特別漂亮,而且甚至稍微覺得不夠細膩。稍微算了一下 PPI 還真的比十年前、2015 出的 Surface Pro 4 還低一點。而且不是 OLED 的話整體視覺還是有點差別。反正螢幕表現如何親身去實體店看過就知道了。

一般說 Mac 的螢幕的優點,可能更多還是色彩管理方面。我姑且也算是個稍微會用 Pr、Ae、Davinci Resolve 的人,對這方面還是有點瞭解,不過我目前沒有多媒體方面的需求就是了。

Apple XDR 的螢幕倒是是真的很漂亮,它剛出時我有去信義 A13 看,畢竟是要價 16 萬的專業螢幕。

但是,當我透過 Hub 以 HDMI 外接螢幕(ASUS VG289),並且將聲音以外接螢幕播放時,它居然就沒辦法控制音量了,後來還裝了一個第三方工具 MonitorControl 才可以解決(實際情況是一個 Hub 可以,另一個不行,所以 Hub 也不能亂買便宜貨)。

它的螢幕還有個特別的功能,如果把螢幕角度稍微閉合(例如小於 90 度),那它的亮度會自動調低,並且在開啟到一般使用角度時(例如大於 100 度)亮度會恢復,我覺得這還不錯。

然而它的螢幕最大打開角度不算很大,相比我原本的 Framework 13 可以開到 180 度全平是有點不方便,因為我如果拍一些影片時會使用垂直鏡頭,Framework 13 可以完全打平直接拍到畫面。對我算是小缺點。

至於螢幕攝影機位置有個劉海,雖然不是很習慣,但也沒真的很在意。還有 M3 只能同時使用 2 個螢幕,如果要外接 2 個螢幕的話本身的螢幕要蓋上,不然就是買 M4 的,不過這點對我來說還好。

鍵盤

早有耳聞很多網友對 MacBook 的鍵盤頗有微詞,我第一次按下去時瞬間就理解為什麼會有這種聲音了。

雖然這麼說感覺很沒有說服力,畢竟我是一個會自己從 PCB Layout 和 3D 建模開始自製機械鍵盤的人,但其實我對鍵盤的手感很沒有要求。MacBook 的鍵盤我雖然一開始會覺得手感很怪,但我多用幾天就習慣了。

然後我的鍵盤有個很重要的設定,我會把 Caps Lock 改成 Ctrl。我要打英文大寫的話就是按 Shift,或是在 Vim 中解決,壓根不會用 Caps Lock。而且這東西還會干擾我使用 Vim,又佔據了鍵盤上的 Home Row 這麼重要的地方,所以我都會改成更常按的 Ctrl。Windows 上我是使用 PowerToys 修改(也用過改註冊表),而 Mac 在 System Settings 中就可以直接修改成 command,Kubuntu 也是可以直接在系統設定中調整。

至於 TouchID 指紋辨識的速度和成功率很高,還記得我以前用 iPhone 5、8還有 iPad 時指紋辨識的成功率有點低,後來我甚至都不用了。

觸控板

我算是本來就很習慣使用觸控板的人,一直以來我都會在四指放在鍵盤 Home Row 上時利用雙手的拇指操作觸控板。

MacBook 的觸控板在很久以前就不用實體按鈕來處理 Click,而是使用壓力感測器+震動馬達。我覺得這個效果非常好,而且馬達模擬按壓的回饋感覺也很真實,感覺起來就是真正的微動開關。

而且使用壓力感測器+震動馬達的方案還有另一個優點,它可以區分按壓力度,也就有了所謂的 Force Click,所以在 Mac 上 Tap、Click、Force Click 是不同功能。

這個 Force Click 是我到目前為止覺得 MacBook 最酷的功能,沒有之一,但很尷尬的是,我似乎沒有任何軟體可以用上它,在 mac 上可以為它分配為 Look Up & Data detectors,但我用不到這個功能。

在滑動方面,其實我覺得它滑起來沒有特別流暢,雖然我看其它人說它的玻璃面板了,但現在其它 Windows 筆電也都有玻璃觸控板,而且我覺得它們的滑順度還更順暢一點。

而手勢方面,因為我已經很習慣 Windows 的觸控板手勢了,mac 上的不太一樣要話點時間適應,或找個工具改了。特別是中鍵點擊和拖曳。

mac 預設是沒辦法在觸控板上按出中鍵的,我現在是安裝第三方工具 MiddleClick 來設定成三指 Tap 為中鍵。

而拖曳的話,這是我第一個也是目前唯一一個還特別上 YouTube 看教學的功能。mac 要拖曳東西,你必須設定 Use trackpad for dragging 功能,並在 3 種模式中選擇一個,但無論是哪一種,如果你的手指已經到觸控板邊緣時,它不會繼續移動。mac 的操作方式還是讓我很不習慣,直到現在我還是常常操作失敗。

還有一個是很多用 mac 的人會抱怨的事情,滑鼠滾輪和觸控板的滾動方向 Natural scrolling。我的習慣是觸控板向上滑動的話螢幕向下滾(也就是類似手機觸控螢幕的邏輯),但滑鼠滾輪向上滾的話螢幕內容是向上。但 mac 的 Natural scrolling 會同時影響滑鼠和觸控板,導致一定有一個裝置的滾動方向會和習慣不同。不過解決方法也很簡單,就是安裝第三方工具,因為這個設定很多人都不喜歡,所以可以選擇的工具也很多,而我是用 Scroll-Reverser。

系統

mac 的桌面系統的整體操作邏輯和 Windows 還有 KDE(Kubuntu)很不一樣。

第一個大家都知道的是它的關閉、縮小、最大不是在視窗右上角,而是在左上角,然而它們的差異不是單純的位置而已,它們的功能實際上也不同。按下紅色按鈕不一定會真的關閉程式,它可能還是會在背景運作,要真正關閉它的話要使用組合鍵 command+Q。而綠色按鈕也不是最大化,而是全螢幕,如果你想要最大化那必須要壓著 option 鍵再點擊綠色按鈕。

然後,我是一個很討厭動畫和半透明效果的人,我還記得幾年前我第一次買 iPad 時,常常用一段時間後就會頭暈噁心,後來是在設定裡面減少動畫才稍微改善,可惜它的動畫似乎沒辦法完全關閉。在 Windows 和 Android 上我也都是直接把它們關閉,至於 Kubuntu 的話印象中它本來就沒什麼這種特效。總之我 mac 一拿到就設定減少動畫,但還是沒辦法完全消除。雖然我知道漂亮的動畫是賈伯斯的堅持,但我真的不喜歡。

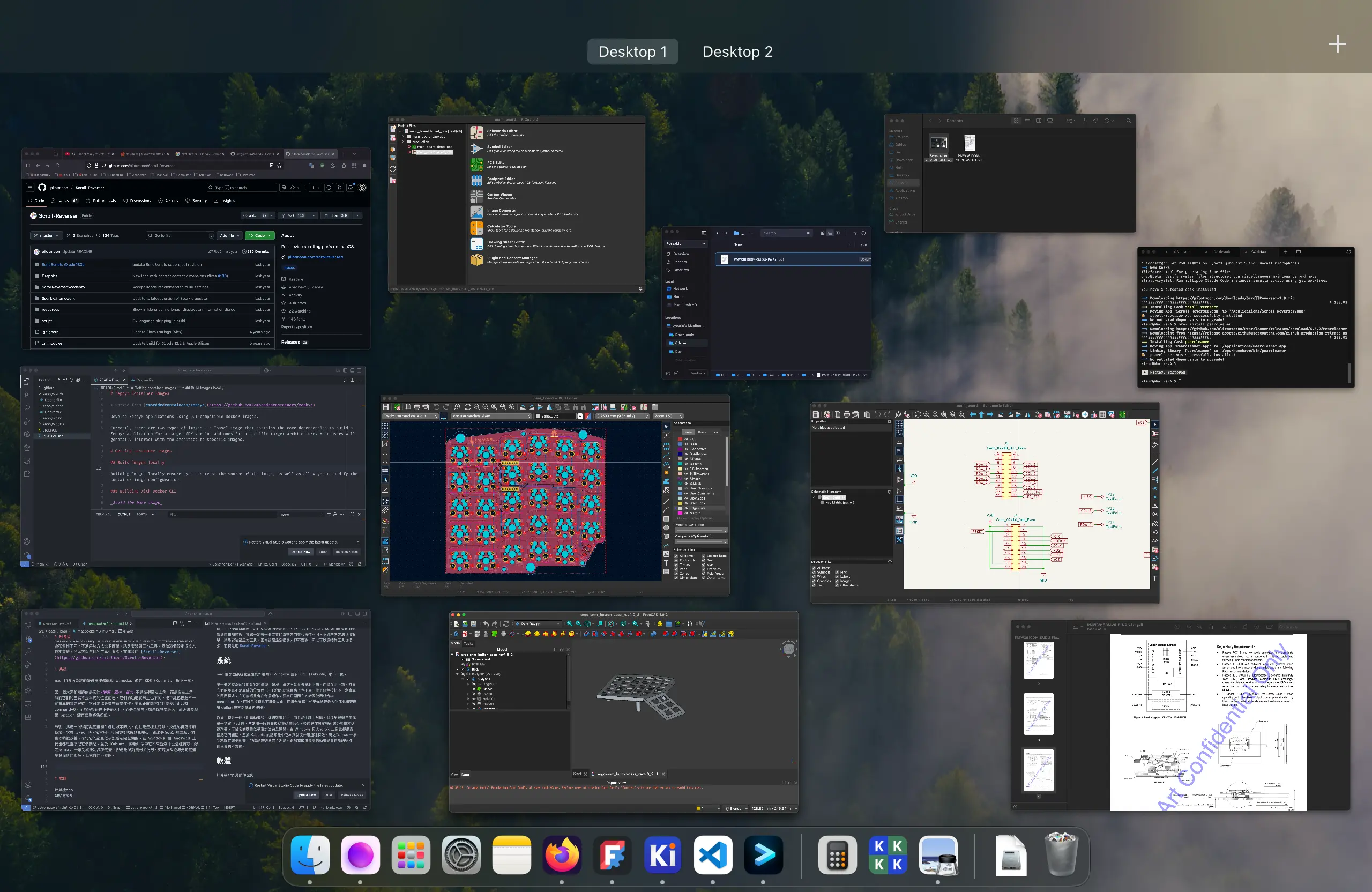

再來是 Mission Control,也就是展示目前電腦上開啟了那些視窗,並可以快速切換,在 Windows 上對應的是 Win+Tab。mac 的 Mission Control 的所有視窗會以一種雜亂的方式顯示,而不是像 Windows 那樣所有視窗以相同的高度尺寸等距排列,至於 Kubuntu 的話想要它長什麼樣子都可以自己設定。mac 的這種畫面我還不太習慣,尤其我的工作情景又常常會需要同時開很多視窗,同時開 9 個 KiCad + 3 個 VS code + 2 個瀏覽器 + N 個其它視窗是很常見的情況,總之這邊要再習慣一下。

mac 似乎沒有內建剪貼簿歷史等等功能,所以我裝了一個第三方工具 Maccy。

隨著第三方工具越裝越多,上方的 Menu bar 的東西也越來越多,看起來很亂,但不是每個工具都可以設定不顯示,所以我又裝了一個工具 Ice 來管理它們。

電源

以往我都是使用 Hibernate 模式,也就是電腦斷電,但是會儲存所有狀態,下次開機時會自動恢復。mac 的電源管理邏輯不太一樣,它沒有直接給你一個 Hibernate 的按鈕,而是只有 Sleep 和 Shut Down。不過 mac 的 Sleep 有點不太一樣,當它進入 Sleep 後 RAM 不會斷電,這樣才可以維持狀態,不過在一段時間內(如 3hr)都沒有被喚醒的話,mac 會自動把 RAM 的內容存到硬碟裡,然後斷電。也就是說我不用電腦時就只要直接把螢幕蓋上,它就會進入 Sleep 並且在一段時間後完全斷電,但我要再次使用電腦時,只要打開螢幕,連電源鍵都不用按它就會自動開機並恢復所有狀態,且速度很快,這個體驗非常好。

至於 M 系列 CPU 的電池續航能力網路上也有很多討論和測試了,而且我其實也不是很在意(因為我其實沒有外出需求),就不多說了。

軟體

由於我在好幾年前就逐漸開始把自己會用到的各種軟體都找到並改成開源且跨平台的方案了,所以我目前有用到的軟體都有 mac arm64 的版本。

基本上所有軟體(包含上面提到的各種第三方工具)都用 Homebrew 安裝,很方便。大概列一下目前我裝了哪些:

- Tabby: Terminal。以前沒用過,第一次用來試試

- FireFox: 瀏覽器

- FreeCAD: 參數式 3D 建模

- KiCAD: PCB Layout

- Logseq: 筆記軟體

- NeoVim: 真的不知道沒有 Vim 要怎麼 coding

- VS Code: 用來給 NeoVim 當前端的軟體

- Neovide: 單純的 NeoVim Client,用來開獨立小檔案

- Spacedrive: 檔案管理器。我原本沒在用這個,是剛好看到就裝來試試看

- Podman: 容器化工具。以前都用 Docker,但對於 Apple Silicon Arm CPU,ChatGPT 似乎有不同的建議

- Deskflow: 軟體 KVM

- RIME: 輸入法

- fnm: 管理 Node.js

- uv: 管理 Python

- lefthook: git-hook 工具

- chzemoi: 管理 Dotfile。雖然我現在還沒處理好跨平臺設定

- 上面提到過的第三方輔助工具:

- MonitorControl: 外接螢幕音量、亮度控制

- MiddleClick: 讓觸控板可以執行中鍵點擊

- Scroll-Reverser: 讓觸控板和滑鼠滾輪方式分別設定

- Maccy: 剪貼簿歷史

- Ice: Menu bar 管理

目前還沒有裝很多,以後用到的話再繼續安裝。

性能

稍微簡單測試了一下編譯速度,編譯 Rust 的 rustdesk/rustdesk-server。

- macOS 15.6.1 MacBook M3 24GB:3m 18s

- Win11 AMD R5-7600 32GB: 2m 55s

- Kubuntu 24.04 Framwwork 13 Intel i5-1340P 16GB: 5m 22s

M3 和桌面級的 R5-7600 只差 20s,算是很厲害的,這可是被動散熱的 CPU。而且 Rust 的編譯器是可以讓 R5-7600 幾乎全程 12T 跑滿 4.9GHz,不過在 M3 上只有 E-core 跑滿,P-core 大概 40%。

小結

雖然從上面看起來感覺我對 mac 有點意見,但其實很多都是不習慣而已,到寫這篇文章時我也才使用一個禮拜左右,整體而言我沒遇到什麼真的很嚴重的問題。

其實我真正會感到困擾的點對於世界上的其它人也一樣,所以才會有上面那些第三方工具的出現,而我也就只需要直接使用就可以解決了。

總之我還會再繼續使用它一段時間,然後再來和其它系統比較(最近有打算把習慣的 Kubuntu 改成 NixOS,但還沒有適合的機器可以裝),看看它是不是適合我。

2025/08/26 更新編譯性能比較部分。

這是 Disqus 留言板,你可能會看到它插入的廣告。留言可能不會立即顯示。若過了幾天仍未出現,請 Email 聯繫:)